愛は、家庭で教わらなかったら よそで学ぶのはムズカシイ

ピンチのときこそ、家族の絆が試される

![]() まずは家族で思いやる

まずは家族で思いやる

子どもの成長につれ、子どもの生活する世界は家族を越えてますます広がり、人間関係においてもさまざまな経験をすることになります。順調なことばかりでなく、いろいろな悩みにぶつかることもあるでしょう。

そうしたときに家族のやさしさや思いやりがあると、それが励ましになり、子どもにとっては勇気をもって、問題を解決する力にもなるでしょう。そしてさらに、人々と思いやりをもって接する心をはぐくみ、人との友好的な関係を築く力をはぐくむことにもつながるでしょう。

親が子に期待するのと同じくらい、子は親に期待している

![]() 子どもを思いやる

子どもを思いやる

親が子を思いやるのは当たり前と思われていますが、どれだけの親が実際に子どもを思いやっているでしょう。

思いやりとは、子どものことをよく知ることです。よく耳を傾け、子どもの中の世界がどんなものなのかを理解しようとし、たとえ自分の思う通りでなくてもその子の世界を受け入れることです。

子どもの存在に感謝し、尊敬を払い、愛情を深めていくことによって、親子の関係は進歩していきます。思いやりの心をもって接すれば、子どもが親に話をするのが安心で楽しくなり、いじめなどの悩みも自然に打ち明けられるようになるはずです。

子どもは親の姿を見て学んでいく

親が率先して祖父母を大切にする

親が率先して祖父母を大切にする

親に感謝し、親を思いやる心は、広く他人を思いやる心の基となる大切なものです。まず親が自らの親である祖父母を大切にする姿を見せることを心がけましょう。

大人たちは、自らの親への接し方や、思いやりのある社会のために何が必要かについて、子ども自身から問われているのだということを考えましょう。

人からもらう幸せだけでなく、人のためにできる幸せもある

![]() 親が率先して人助けをする

親が率先して人助けをする

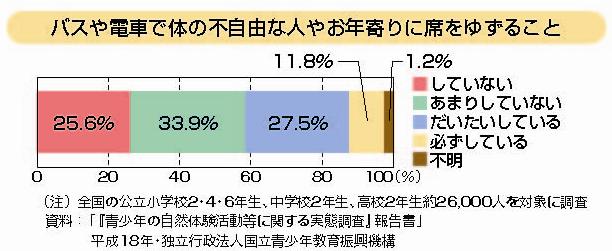

「バスや電車で体の不自由な人やお年寄りに席をゆずること」を小・中学生の60%は「していない」「あまりしていない」と答えています。人を思いやり、行動する愛情や勇気をもった人に育てるために何ができるでしょう。

思いやりの心は、幼少のころからの日常における実践を通してはぐくまれます。まず親が率先してやってみせながら、子どもたちが自然に妊婦や高齢者に席を譲ったり、障害のある人などが困っているときに声をかけたりすることができるようにしつけを行うことが大切です。

いじめは人間として恥ずかしい行いだ

![]() いじめをしない子を育てる

いじめをしない子を育てる

いじめは、力の弱い子どもや、まじめに努力する子ども、周りに安易に流されないため「異質」とみなされた子どもなどを標的にする卑怯な行いです。悪いのはいじめる子どもであって、「いじめられる側にもそれなりの理由がある」などということは全くの間違いです。

いくら軽い遊びや悪ふざけ、ジョークのつもりでも、いじめられる側の苦しみ痛みは深刻であることを理解させ、いじめることは、人間として決して許されないことであり、いじめをはやし立てたり傍観したりすることも同じである、ということを家庭の中できちんと話し合いましょう。そして、自分の子どもがいじめをしているとわかったら、必ずすぐにやめさせてください。

また、いじめる子の中には、親から暴力や強いプレッシャーを受けるなど、家庭でも学校でも居場所がない子どもが多いと言われます。子どもが楽しめるものを見つけ、心が満たされるように配慮するなど、いじめをしない心の環境づくりをしましょう。

みんなそれぞれが世界でたった一つの命なんだ

身近な人の死を目の当たりにすることが少なくなったり、殺人を繰り返すテレビやゲームなどで虚構の死に慣れたりして、命の重さやかけがえのなさを感じにくくなっています。

自然の中の体験活動に参加させたり、動物や草花を大切に育てたりするなど、さまざまな生き物とその死にふれる機会を意識的に用意し、子どもに生命の尊さや大切さを実感させましょう。

また、亡くなった人の家族や傷つけられた人の気持ちを想像させるなど、その悲しみがどんなに深いものかを理解させましょう 。

誰もがよりよく生きようとしている

![]() 障害がある人もない人も大切な仲間であると教える

障害がある人もない人も大切な仲間であると教える

見えにくい、聞こえにくい、うまく話せない、発達に遅れがある、身体が不自由であるなどの障害がある子どもたちがいます。

障害がある子もない子も皆、よりよく生きたいと願っている「大切な仲間」です。

障害があっても社会で活躍している人がいることなど、日頃から家庭の中で子どもに話していきましょう。

いい本に出会うことは、いい人に出会うことに似ている

![]() 感動する本との出会いを大切にする

感動する本との出会いを大切にする

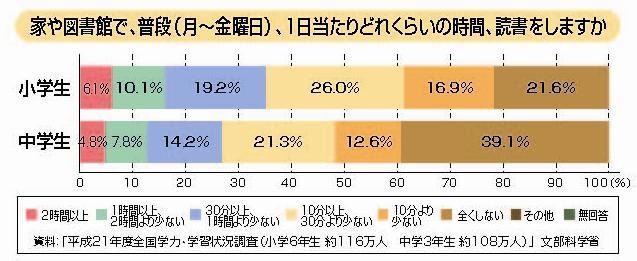

読書は、想像力や考える習慣を身につけ、豊かな感性や情操、思いやりの心をはぐくむことができます。ですから、テレビやマンガが好きな子にも、本を読む時間をもつように家庭で習慣づけたいものです。

そのためにも、食事の時間のように「読書の時間」を設ける、親子で図書館に行く、親も一緒に本を読むなど工夫し、子どもが読書の楽しさと出会えるきっかけをつくりましょう。

また、読書を通じて子どもが感じたり考えたりしたことに耳を傾け、話し合うなど、親子の会話を増やし深める契機として読書を活用することも大事です。

人を差別するような子にはなってほしくない

![]() 差別をしない偏見をもたない子に育てる

差別をしない偏見をもたない子に育てる

親は、子どもがいじめに加わったり、他人を差別し傷つけていることに気づいたときには、それが人間として恥ずかしい行いであることを教える責任があります。

その際、理屈であれこれ言うより、子どもを愛していること、すてきな人に育ってほしいこと、弱い者をいじめたり差別したりするのを見てショックだったこと、人が傷つくのを喜ぶことに怒りを感じたこと、二度としてほしくないこと、など親としてのほんとうの気持ちを伝える努力をしましょう。

また、まず親自身が偏見をもたず、差別をしない、許さないということを、子どもたちに示していくことが大切です。

(文部科学省発行 「家庭教育手帳」より)